雨花石与红色文化

□ 周德麟 赵启斌

古今中外,没有哪一种观赏石像雨花石一样与政治、文化结合得如此紧密,以至于成为革命精神的化身,并成为一种特有的文化现象。雨花石在20世纪确立了自具特色的“红色文化”现象。

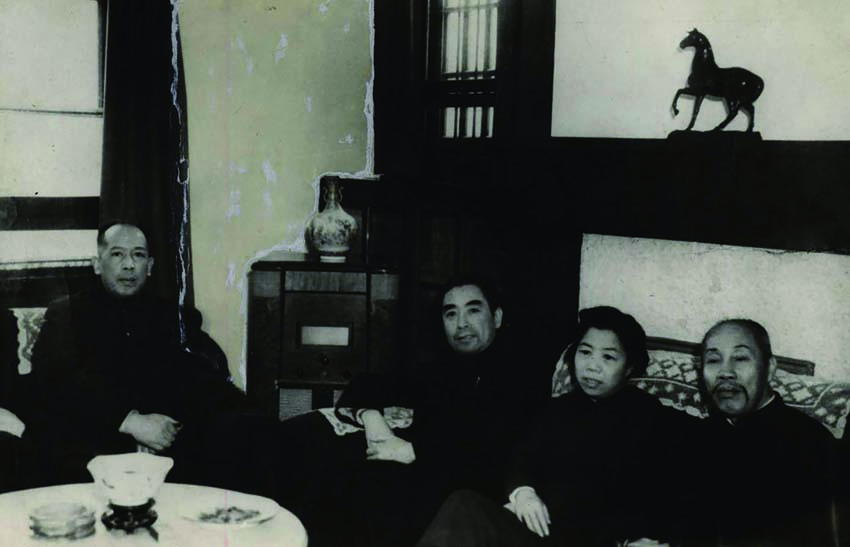

周恩来、邓颖超、董必武、李维汉于1946年在梅园新村30号中共代表团会客室雨花石前合影

从梅园新村收藏的雨花石谈起

在梅园新村中共代表团驻地客厅的客桌上,摆放着一碗雨花石,那是周恩来总理和邓颖超同志在这里工作时的陈设物。这一碗雨花石寄托着他们深厚的情感,已经成为周总理革命气节的象征。郭沫若在1946年来梅园新村时,就已经注意到这一碗雨花石,忍不住感慨:

客厅也很小巧,没有什么装饰。正中一个小圆桌,陈着一盆雨花台的文石。石头的宁静、明朗、坚实、无我,似乎也象征着主人的精神。(《梅园新村之行》)

来自雨花台的这一碗文石给郭沫若留下了深刻的印象,认为是主人精神情操的写照。一直到现在,梅园新村还保存着当时周恩来总理和董必武、邓颖超同志等人在这碗雨花石旁的合影照片,见证了特定历史时期主人的精神风貌。梅园新村的这碗雨花石也就为后人留下了永久的红色记忆。

邓颖超同志1972年来南京雨花台瞻仰革命烈士时,曾回忆起当时捡拾雨花石的情形:

1946年我和恩来在梅园新村中共中央办事处时,我多次来雨花台悼念先烈,每次都捡些雨花石回去,以此教育办事处的同志,学习英烈,鼓舞大家的斗志。

当时恩来同志因身份和工作的关系,他不便来雨花台祭奠英烈,他也十分喜爱雨花石。我们在梅园新村的客厅内,供养着一碗雨花石,以表示对先烈的缅怀。梅园新村的那碗雨花石,曾使郭沫若同志观之感慨万分。他在《南京印象》一书中,写下了这样一段赞语:雨花文石的宁静、明朗、坚实、无我,似乎象征着主人的精神。(《周总理、邓大姐与雨花石》)

从这段回忆文章可以知道,由于周恩来同志当时不便亲自到雨花台瞻仰、缅怀烈士,但邓颖超同志可以到雨花台缅怀先烈,她在雨花台表达缅怀之情后,往往要捡拾一些美丽的雨花石带回来。“这雨花石上的红色,是我们烈士的鲜血染成的!”

周总理收藏雨花石以寄托自己对牺牲在雨花台的革命烈士的崇敬和缅怀,当然也不乏审美愉悦的情感夹杂其中,每每工作疲倦之余,看一眼陈列在碗中的雨花石,能起到调节情绪和休息的作用,同时作为摆设,也供到来的客人一同观赏。

不同于传统意义上的雨花石收藏鉴赏,周恩来为雨花石文化注入了崭新的含义:红色文化。“红色文化”在这里的第一层含义即为郭沫若所言,是周恩来革命气节的象征。这一点在周恩来总理的收藏、陈列的雨花石中得到了充分展现。第二层含义是指,来自雨花台的红色雨花石是无数革命先烈的象征,是不屈精神的象征。以现代红色文化为内涵的雨花石文化,就这样在“梅园新村”通过周恩来建立起来。

原国家主席杨尚昆在江苏省委原书记韩培信陪同下观看雨花石

艾煊、海啸与张宪忠在雨花石展出活动中合影

革命先烈的象征

雨花台自古为丛葬之地,自古皆然,在人们的意识深处往往将其与烈士纪念地的形象联系起来。孙中山在辛亥革命胜利后来此地考察炮台,凭吊为辛亥革命死难的烈士,国民党元老于右任亦写诗悼念为辛亥革命胜利而奉献生命的先烈。如果于右任没有对雨花台辛亥战役死难烈士的深切缅怀,没有对雨花石所蕴藏象征意义的亲切感受,也不可能成为雨花石的爱好者和收藏者,在他的心灵深处,雨花石无疑是他深沉的情感寄托。这一收藏心理和周恩来的收藏心理显然有相通的成分,睹物思人,都将雨花石作为死难烈士的象征和寄托。

从这一层面,早在清末民初,作为烈士的象征,人们就已经将烈士与雨花台、雨花石意象紧密地联系在一起了。雨花石、雨花台作为烈士纪念地的象征物在人们的意识深处确立起来。将雨花石和缅怀烈士的情感联系起来,以雨花石为寄托物这一观念的形成,当不晚于20世纪的一二十年代。著名考古学家朱偰在20世纪30年代初进行考古调查时,在雨花台方亭就曾见到近人所撰的一副对联:

血染雨花鲜,为痛忠魂埋十族;

声凄云树劲,长留正气炳千秋。

此联明确将红色雨花石与牺牲的烈士联系起来,并确指为明朝初年的方孝孺十族被灭的历史事件。方孝孺十族的鲜血染红了雨花石,他们的行为和事迹确实泣鬼神、昭日月,“血染雨花鲜”,非常形象、简练地概括出这一精神意象,红色雨花石在这里第一次被作为烈士的精神象征。20世纪二三十年代以来,十余万共产党员以及革命者在雨花台英勇就义,使雨花台的雨花石更凸显了这一崇高的精神意象。雨花石作为“牺牲先烈的精神象征之物”、作为“人们缅怀先烈的寄托之物”的提法也就呼之欲出。

周恩来将雨花石作为革命先烈的象征,不仅引起了无数共产党员的深刻共鸣,也获得了社会上的普遍认同,因而雨花石情结成为新中国诞生后共同的文化心理积淀。新中国成立后,郭沫若在他的一首诗中深化了这一精神意象:

雨花有石凝鲜血,养以清泉岂惮劳。(《访南京》)

以形象化的优美诗句写出雨花石的象征意义,后来者供养雨花石本身就有对烈士敬仰的心情。郭沫若并不把雨花石作为一般的观赏石来看待,而把它同鲜明的革命情感结合起来,在其中寄托着共产党员无法忘却的惨痛历史和炼狱般的精神历程。杜宣也表露出这样的情感体验:

只因烈士当年血,染得彩石分外妍。

对红色雨花石的这一象征含义亦作出了明确的概括,深化了红色文化的精神意象。

新四军老战士海啸在他1973年发表的著名儿童文学《红红的雨花石》一书中写道:

我怀着十分崇敬与无限爱戴的心情,来到南京梅园新村三十号,瞻仰敬爱的周总理曾经与美蒋反动派战斗过的地方。这儿的每一件遗物,每一张照片,都闪耀着敬爱的周总理的无产阶级革命精神和崇高品质。目睹这一切,我激情无限,思绪万千。中共代表团会客室桌子上的一只碗里,放着周恩来同志与邓颖超同志当年从雨花台捡回来的几十颗鲜艳、美丽、朴实、庄严的雨花石,我久久地凝视着,凝视着这些雨花石。那红红的雨花石,使我想起无数为革命流血牺牲的烈士来。革命烈士的鲜血洒满了雨花台,他们用宝贵的生命在中国革命史上谱写了光辉灿烂的篇章。

江苏省作家协会主席海啸所著的《红红的雨花石》

在海啸的脑海中,梅园新村陈列的来自雨花台的红红的雨花石已经是革命先烈形象坚实的物质载体了。

这种浓缩在雨花台雨花石中对革命烈士无限缅怀和景仰的情感,在新中国成立之前就已经形成,周恩来表现得最为突出,新四军战士艾煊在他的散文《殉难者的圣地》中更是直接表达了这一心声。艾煊在这篇文章中说,早在残酷的战争年代,同他一起的许多新四军战士们、第三野战军的战士们就已经有着相同的心愿,他们希望打下南京后,首先一定要到总统府和浸透我们同志鲜血的雨花台去看一看。第三野战军攻取上海后,艾煊所在的第三野战军总部在1949年7月从上海迁来南京。在南京的工作一落实下来,艾煊便同其他战士一道怀着“朝圣”的心情去雨花台祭奠英烈,他回忆这一难忘的历史情景时说:

太阳如火,(雨花台)山谷里更蒸人。我们在这山坳里没胫的荒草丛中默默地肃立良久。多年前,我们在学习党史时,早已知道在这里牺牲的党的许多领导人的姓名。但当时,我默立在雨花台下烈士就义的地方,在我的面前活灵活现地出现的,却不是这些我虽早已知名,但却从未见过面的领导同志。默立时,在我面前形象十分鲜明地出现的,却是我在别的地方,在许多不同战场上牺牲的那些熟悉的战友。仿佛觉得那些同志全都是在这雨花台下就义似的。

在长达二十二年的时间内,十万烈士就义的这一小块山谷里,遍地是野草,松软的浮土,粗沙和卵石。我弯腰随手捡了一大把鲜艳的雨花石,也随手把散露在地面上的烈士骸骨,用手扒开浮土,掩埋下去。

在这小小的一块地方,22年就枪杀十万以上(按:一说二十余万)中华民族的优秀分子、共产党员,艾煊第一次来到雨花台的悲愤可想而知。他不仅认为在雨花台就义的烈士与雨花台有关系,而且把“在别的地方,在许多不同战场上牺牲的那些熟悉的战友”也与雨花台紧密联系起来——“仿佛觉得那些同志全都是在这雨花台下就义似的”。由于这一情感基础,使他收藏、爱好雨花石的精神情结已经不是简单的喜好,其中包含着非常朴素深厚的革命情、战友情。

在同一篇文章中,艾煊又以饱含深情的笔墨写道:

我四九年头一次瞻仰雨花台时,看到南京雨花台有无数彩色石子。以后才逐渐弄清楚了,大江两岸到处都有雨花石。50年代中,有一次清明节我来参拜殉难处。那时的殉难处,依旧保存了当年烈士就义时的原貌,总是令人情不自禁地沉思。一群队日活动的孩子,在殉难处行过礼后,分散开来,在地下寻找雨花石。我问身边一个小男孩,南京附近为什么会有这么多的雨花石?我本意是想考一考这孩子对雨花石成因的科学常识了解多少。但这胖乎乎的少先队员,把手一挥,用朗诵诗的语言回答说,那是黄励、郭纲琳阿姨,站在烈士殉难的地方,从地下抓起一把烈士的骸骨,往天上一撒。它们随风四飞,飘落到大江南北许多地方,于是便幻化成江南江北无处不有的雨花石。(《殉难者的圣地》)

就因为雨花台就义的烈士,使他对雨花台的雨花石产生了浓郁的感情。南京的雨花石和其他地区出产的雨花石并没有明显的不同,也没有科学上的严格区别,但由于它和创造共和国的历史有着紧密的关联,和无数牺牲的革命英烈有着紧密的关联,雨花台出产的雨花石也便具有了其他观赏石所不具备的鲜明的人文内涵。似乎生与死、理想和现实在这里交汇,逝去的生命和健在的生命获得了精神上的永恒感通。北京天安门广场毛主席纪念堂北大门入口处的墙面上,也镶嵌了两颗特别醒目的雨花石,这是南京市秦淮区考棚小学的800多名师生特地到雨花台去精心拣选出来快速送往北京的。显然也有缅怀为国牺牲的革命先烈的内涵,红红的雨花石在这里也就成为中华民族全体优秀共产党员的精神、光辉事业的象征。红色的雨花石是革命烈士的鲜血染成,在这里也转化为中华民族永恒的红色记忆,有着共和国精神情感的深沉寄托。

世界上许多国家都有自己的“国石”,如英国以钻石为“国石”,美国以蓝宝石为“国石”,瑞士、日本以水晶石为“国石”等等。倘若中国要评选“国石”的话,雨花石无疑是首选。因为它见证了无数先烈奋斗的历史足迹,印证了共和国的成长历程,凝结着老一辈革命家的深厚情感,无论从感情上还是理智上,它都是新中国不折不扣的“第一石”。据悉,周恩来总理访问缅甸以及何香凝接待外宾时,都曾将雨花石作为国礼赠送对方。1989年,文化部外联局陆万生同志曾专程来南京购买1200盒雨花石作为政府礼品赠送给外国友人。雨花石成为国家的使者,在社会主义建设中发挥着自身的作用。1979年,雨花台区工农小学(实验小学)师生精选雨花石组成“学习周总理,一心为人民”十个大字,镶嵌在有机玻璃内赠送给邓颖超同志;1985年,雨花台区少先队员寄赠雨花石给老山前线的战士和女排健儿,勉励他们为国家拼搏……在这里,雨花石已经转化为一种精神、一种鼓舞人们不断进取的强大的精神动力。

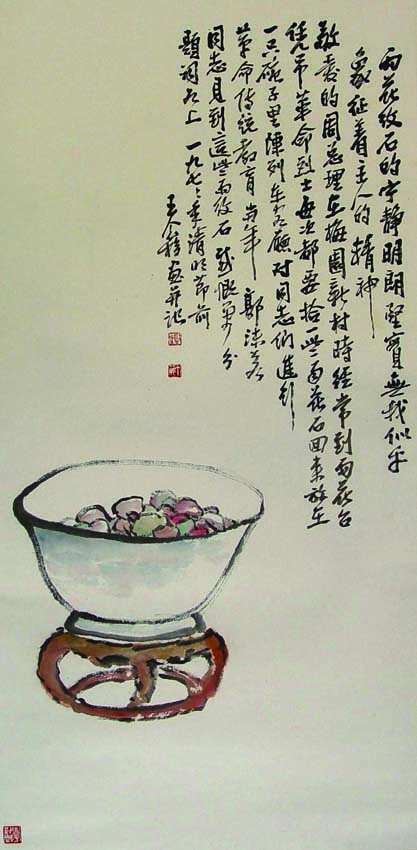

王个簃为梅园新村作《雨花石》

以雨花石为题材的红色文学作品

以雨花石作为描述对象的文学作品层出不穷。40年代以后,雨花石也走进了红色文学作品中。老一辈革命家中最早接触雨花石的并不是周恩来总理,最早接触雨花石、寄托革命情感的可能是长期生活在南京地区的一些革命人士和共产党员。可能20世纪二三十年代就已经有学生、工人和知识分子以及共产党员寄情雨花石,以之作为对牺牲战友和革命同道的深切怀念。可惜没有这一方面的明确资料留存下来,我们只能从一些间接的材料推测,如海啸的儿童文学作品《红红的雨花石》中的一些情节,则隐约含有这方面的信息。如果没有生活的原型,恐怕他很难作出与雨花石有关联的故事情节的安排。而据艾煊回忆,早在抗日战争时期,长期活跃在南京地区周围进行游击战争的新四军战士,就已经接触雨花石了,并对雨花石产生了浓厚的兴趣。在抗日战争时期,艾煊在有限的闲暇空间,曾以雨花石制作的棋子作为娱乐的工具。新中国成立后,艾煊将这些点滴往事写进了他的散文《雨花棋》一文中:

头一次遇到雨花石,是在一九四二年的秋天。那时,我们新四军第二师部队,就在南京对岸那些遥遥在望的淡蓝色的群山间活动。大概九、十月间,部队在六合县东南的灵岩山上“打野外”。演习归来的路上,看到路边山谷溪水里有许多花纹十分美丽的小石子,在急促流动的清水中变幻着无穷尽的、晶亮纷繁的色彩。我立在水边看得呆了,随后就蹲下来,伸手到水里捞了几块。仔细一看,不但有彩色的,就连许多单色的小石子也很好看,白的雪白,红的鲜红,黑的墨黑。我把那些花纹美丽的彩色石子放回到水里,让它们在流动的溪水中,自得其乐地变幻它们自己的美丽色彩。我挑拣了许多色调单一的纯白和漆黑两种扁圆形的石子,把衣袋和裤袋都塞得饱鼓鼓的。这种扁圆,光滑的黑、白卵石,自然是一种十分理想的围棋子了。

抗战时期战士们就这样就地取材,将黑、白雨花石作为棋子进行文娱活动,丰富了他们的精神生活。艾煊等无数的革命者在艰苦的年代里洋溢出来的革命乐观主义精神,到现在都令人感动。

除了郭沫若、艾煊等人将雨花石写进诗词、散文中,最值得注意的便是海啸以雨花石为主线创作《红红的雨花石》。这部著名的儿童文学作品发表于1973年,与《红岩》《红色娘子军》《闪闪的红星》都是红色文化经典,分别再现了重庆、海南、江苏、江西地区我党不同时期的战斗历程。《红红的雨花石》即是以南京地区发生的故事作为原型而创作的作品。海啸以不断出现的雨花石推进故事情节的发展,雨花石见证了本书主人公石小岗从一个蒙昧无知的孩子逐渐走向革命道路的经过。如下文所引有关雨花石的故事情节,即反映出石小岗逐渐觉悟后的情感倾向:

小岗一步一步地向北坡走去。他一想到这个姓彭的是个英雄好汉,一种景仰的心情压倒了恐惧与不安。他沉住气向前走去。他知道枪响的方向,但到底是哪个地方他却搞不清楚。走着走着,突然,他像踏在水潭里,蹲下身子一看,原来是一摊红红的鲜血。他知道到了要找的地方了,心里又紧张又难过,就在附近仔细地寻找起来。寻了一阵,天已经放亮了,也没有看到姓彭的英雄的尸体,难道真被他家里的人收去了吗?只看到那摊血的旁边有一块圆圆的润滑的石头,他随手拾起来一看,是一颗红红的雨花石,这雨花石和别的红红的雨花石又不一样,血红血红的,就像被鲜血浸透了一般。小岗头脑里忽然闪过了一个念头:“这是英雄的鲜血染红的吧!”他用双手捧住这鲜红鲜红的雨花石,紧紧捂在胸前,似乎怕被人抢去似的。过了一会儿,他拨开草丛,想再找一块同样的红红的雨花石,却再也找不到了。

在特定的时间、特定的空间、特定的人物身上发生的特殊的事情,就这样通过一枚红红的雨花石永远定格在儿童文学史上、雨花石文化史上。

进入七八十年代以后,雨花石作为革命先烈的象征,作为革命气节的象征,作为红色文化的重要组成部分,已经作为共和国深厚的红色文化积淀而广为人们所接受。这一共同的精神意象在文学作品和人们的精神生活、情感生活中作为新的价值观念、新的道德情操被不断地体现出来,成为精神文明建设的重要组成部分。

傅抱石《雨花台颂》

苏公网安备 32118302000479号

苏公网安备 32118302000479号