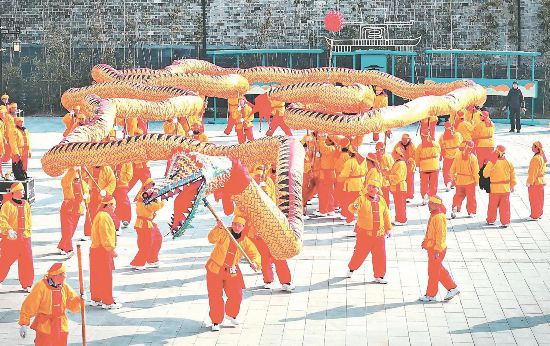

1月22日,肥东县包公镇包公故里文化园,一条全长约128米的洋蛇灯由百余人共同表演,宛如一条真正的巨蛇在空中游动。

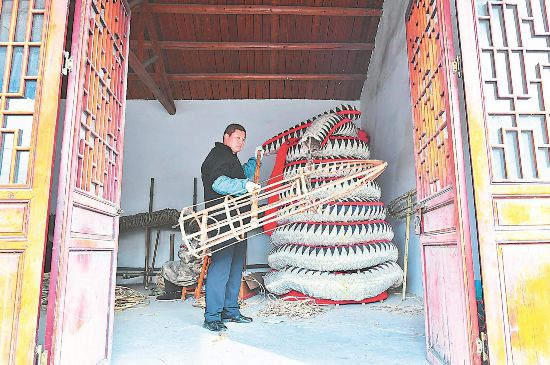

1月7日,肥东县包公镇大邵村村民一起扎制洋蛇灯蛇身。

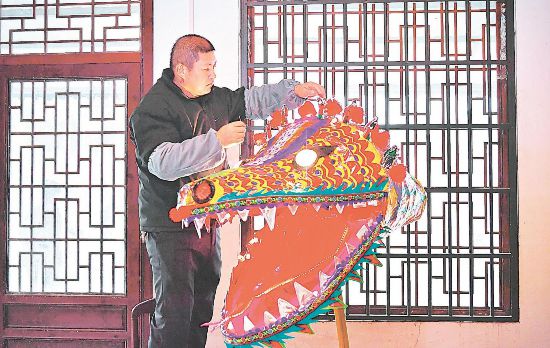

1月7日,肥东县包公镇大邵村村民在制作洋蛇灯蛇头装饰。

1月7日,肥东县包公镇大邵村村民邵二勇挥舞蛇尾,测试扎制效果。

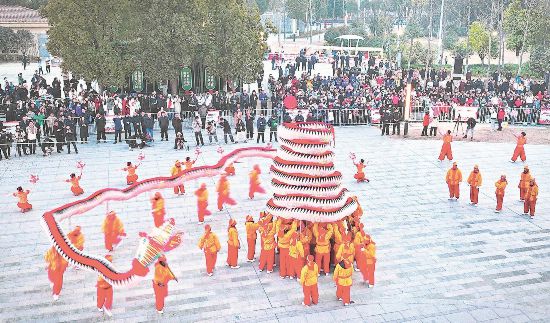

1月22日傍晚,肥东县和睦湖畔,灯队队员们表演洋蛇灯“盘宝塔”。

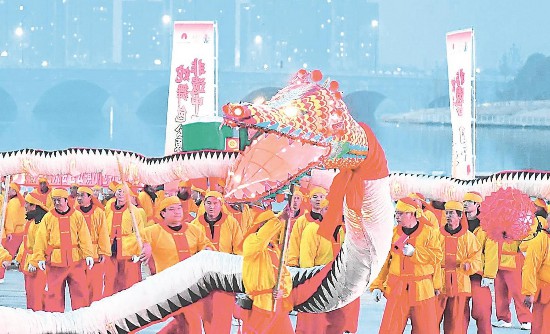

1月22日,肥东县包公镇包公故里文化园,灯队队员们舞动洋蛇灯上下翻飞。

为提升白天演出效果,村民们在蛇身上蒙上黄布。

1月22日傍晚,肥东县和睦湖畔,活灵活现的洋蛇灯精彩上演。

苏南早报网讯 1月22日,肥东县包公镇包公故里文化园内,国家级非遗项目“肥东洋蛇灯”闪亮出灯。一条全长约128米的洋蛇灯由百余人共同表演,宛如一条真正的巨蛇在空中游动,为百姓带来一场视觉与文化的新春盛宴。

洋蛇灯诞生于肥东县包公镇的大邵村。一个白蟒救人的神话传说,让这项特别的民间传统活动在一座不起眼的小村落里一代代传承下来。为了迎接即将到来的乙巳蛇年,大邵村的村民们提前近一个月的时间便开始扎制洋蛇灯。洋蛇灯制作工艺十分复杂,有一整套绑、扎、凿、勾、翘、压、衬的方法,由经验丰富的老艺人手口相授,蛇身以竹篾扎成鳞状,外蒙白布,不绘鳞。夜间蛇身内用蜡烛点亮,蛇腹内烛光照耀,远远看去活灵活现。洋蛇灯的配套设备有龙珠、排灯、大红伞、三眼铳、鼓乐队等。洋蛇由蛇头、蛇身、蛇尾三个部分组成,蛇脊上涂抹色彩,大都是红绿搭配,蛇身分为数节,蛇头和蛇身分开。

洋蛇灯舞蹈设计独具匠心,有“长蛇出海”“走径折”“摇大车”“四蟒翻身”“盘宝塔”等。锣鼓伴奏音乐有“长槌”“十番”等,并有民间礼炮“三眼铳”。洋蛇灯队伍的动作是与鼓、乐配合的,节奏时而行云流水,时而疾风暴雨,场面十分壮观。尤其是“盘宝塔”,灯队成员们操控着洋蛇灯,在龙珠的引导下,缓缓盘绕成一个高6米多的宝塔形态,队员们高举洋蛇,大声呐喊,不仅展示了洋蛇灯的形态美,更象征着团结与力量。

以前在大邵村,每过18年才会将洋蛇灯取出表演一次,每次表演都要增加一节。现如今,为了让更多的人了解这项技艺,当地村民不仅在蛇身上蒙上黄布,提高白天的演出效果,还与当地的灯会、庙会、传统节日和重要庆典相结合,按需灵活地增加表演次数,使“洋蛇灯”逐步走出山村,变得家喻户晓。2008年,肥东洋蛇灯入选国家级非物质文化遗产名录。这项历经六百多年传承的洋蛇灯,正用它的每一次舞动,祈盼着国泰民安、人寿年丰。

记者 程兆 王兰兰 摄影报道

苏公网安备 32118302000479号

苏公网安备 32118302000479号